名称

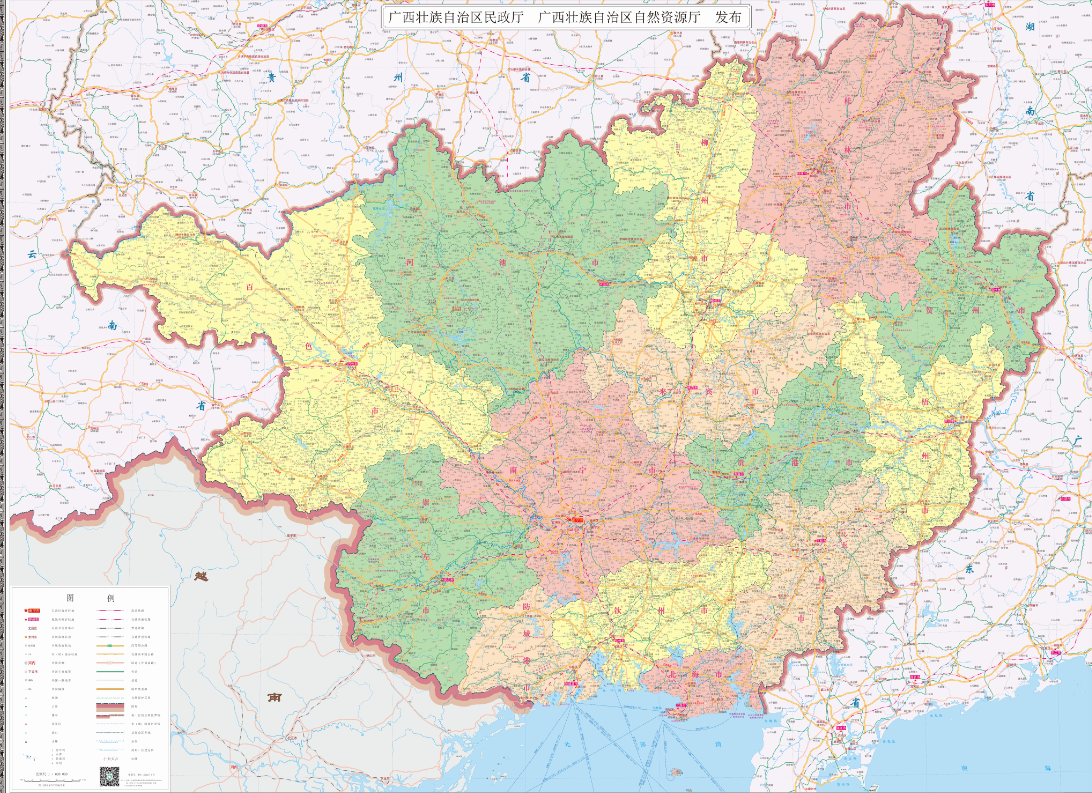

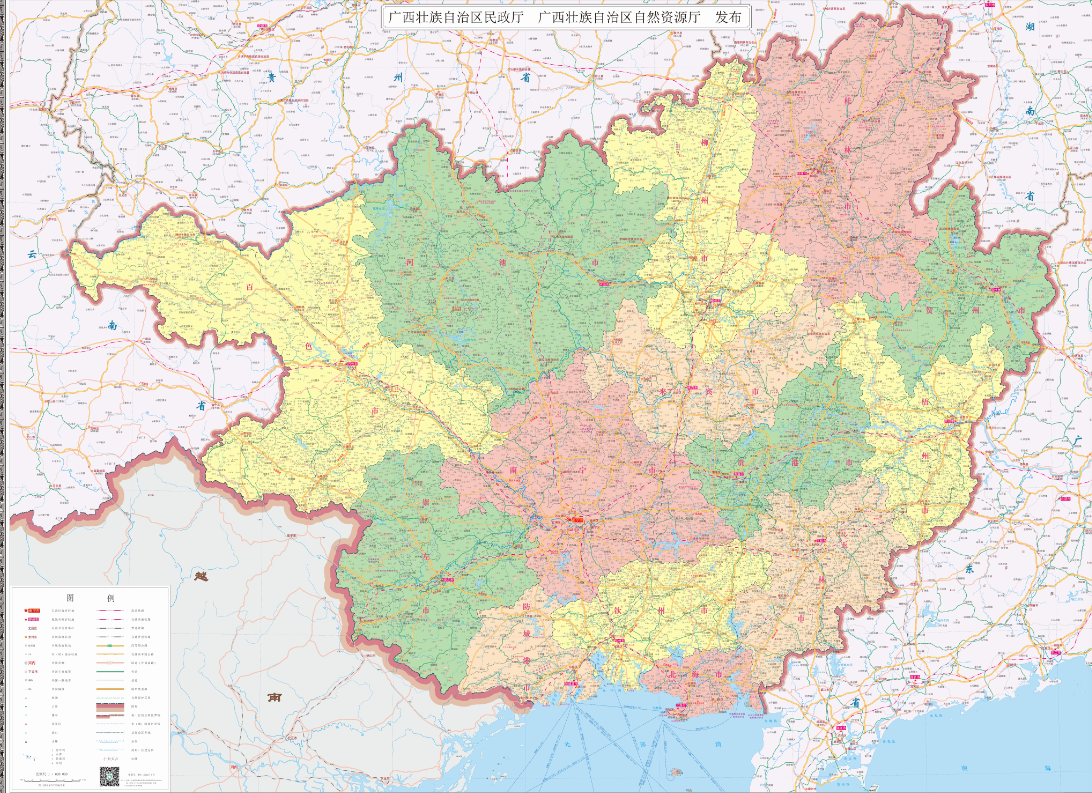

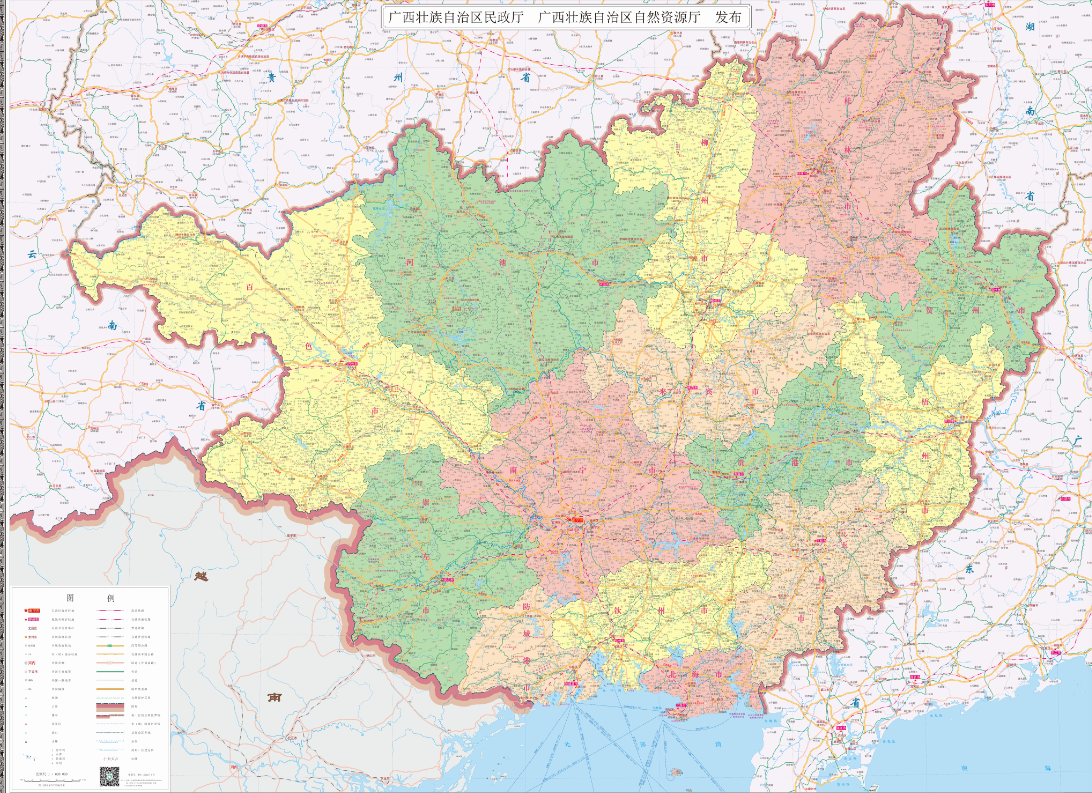

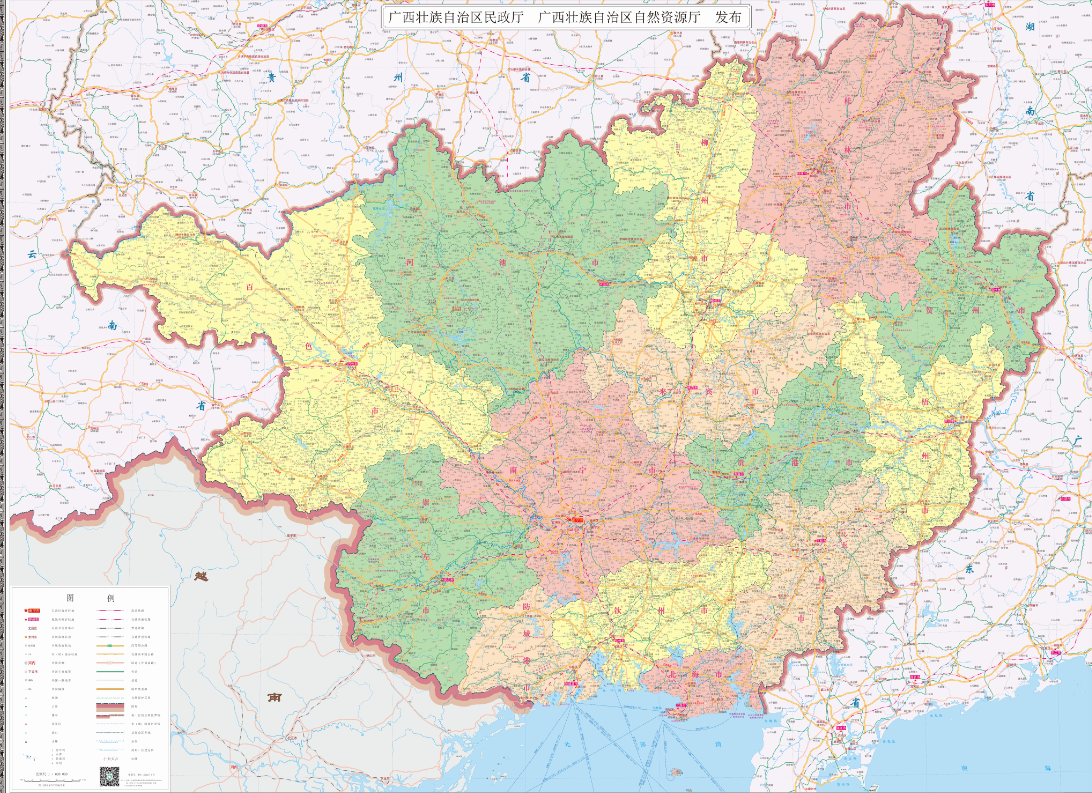

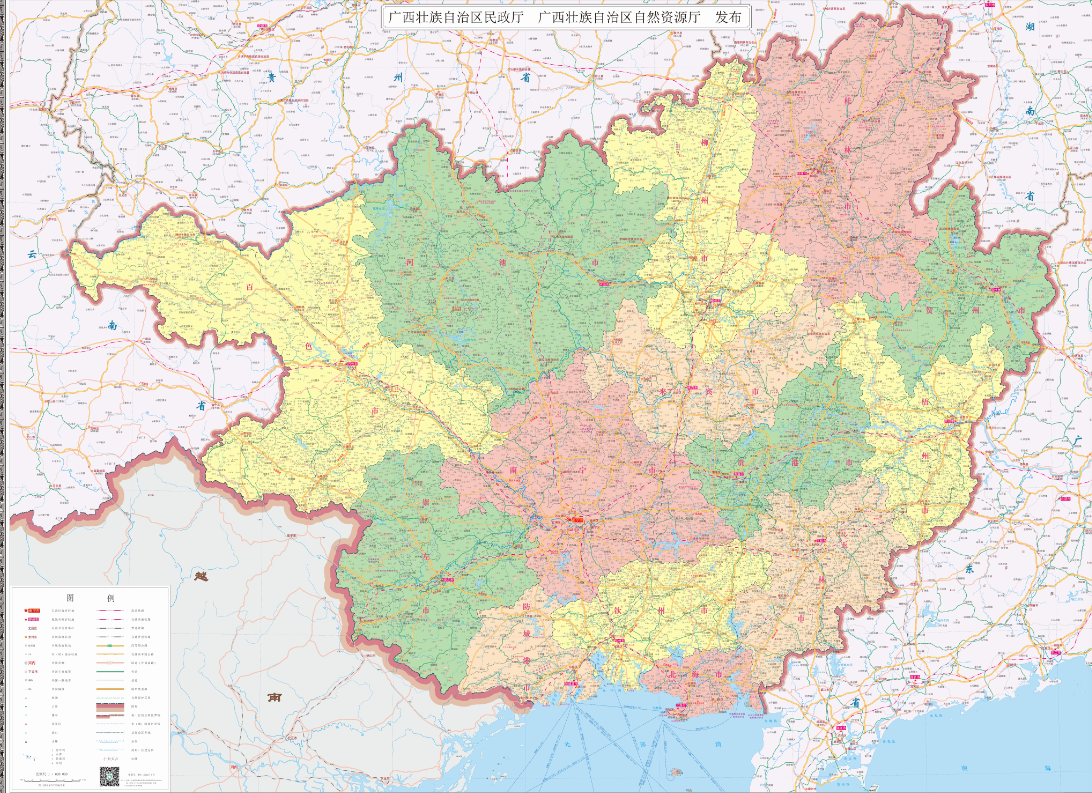

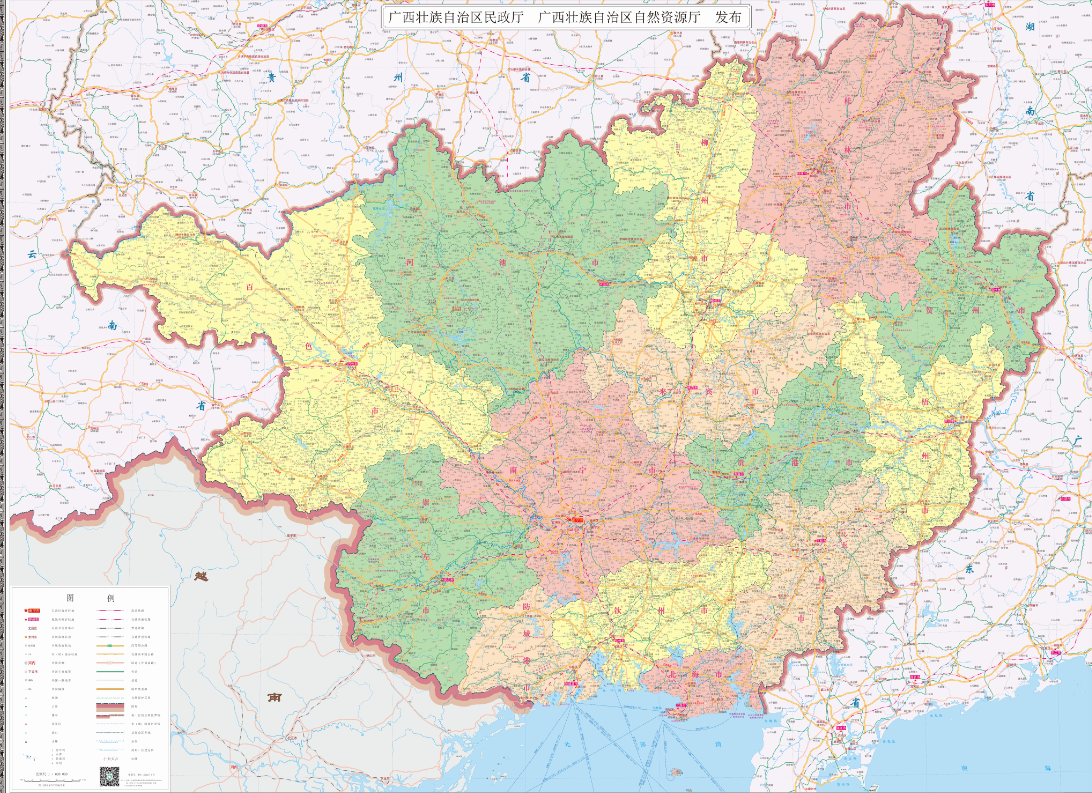

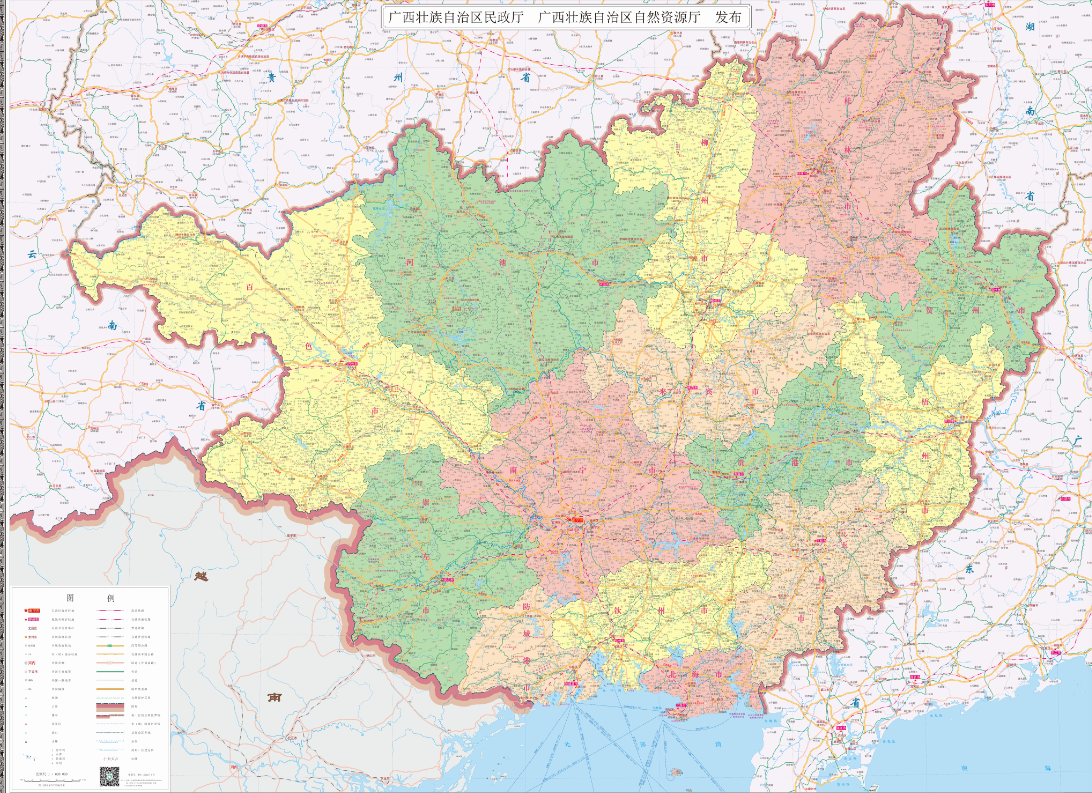

广西壮族自治区

拼音

Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū

类别

省级行政区

所在省份

广西壮族自治区

名称含义

广西是广南西路的简称。“广”的含义有两说。其一,岭南又称广南,即湖广以南,“广”是广阔的意思。其二,“广”源于广信。汉武帝元鼎六年(前111),置广信县,取“初开粤地宜广布恩信”之意命名,“广”是多的意思。“西”为地理位置,因地处南岭山脉以南地区的西部和广州以西,唐咸通三年(862年),分岭南道为东、西两道,广信以西为岭南西道,广信以东为岭南东道。宋端拱元年(988年)分广南路为广南东路和广南西路,广南西路简称“广西路”或“广西”,此为广西得名之始。

名称起源

广西以广南西路简称而得名。

名称历史

秦始皇统一岭南后,今广西地区(以下同)纳入中央王朝版图,大部地区分属桂林郡和象郡。汉初,属割据岭南的南越国。汉元鼎六年(前111年),南越国亡,汉设置了苍梧、郁林、合浦、零陵(郡治在今桂林市区)4郡。东汉除桂西北、桂东北外,其余地区属交州。三国时期分属孙吴的交、广、荆州和蜀汉的益州,有始安、临贺、苍梧、郁林、桂林、合浦6郡和合浦北部都尉。西晋末年为苍梧、合浦、郁林、晋兴、桂林、宁浦、始安、临贺9郡及零陵郡、西平郡的部分县。南朝宋、齐、梁、陈各代先后设置了越、桂、南定、安、南合、东宁、黄、龙、石、静、成等州。隋末,有始安、永平、郁林、宁越、合浦5郡。唐初,大部地区归桂、容、邕三管节制。咸通三年(862年),设岭南西道。宋端拱元年(988年),设广南西路。元至正二十三年(1363年),设广西行中书省。明洪武九年(1376年),撤销广西行中书省,置广西等处承宣布政使司。清康熙初年改为省。1912年,全省分为16个府、61个县、25个土州、4个土县、10个土司、3个长官司。此后省级以下二级政区或准政区历经道、民团区、行政监督区、行政督察区及市的设撤分合,至1949年9月,全省划分为15个行政督察区、1个市、99个县。中华人民共和国成立后至1950年,设南宁、柳州、桂林、梧州4个省辖市,南宁、武鸣、龙州、百色、宜山、柳州、桂林、平乐、梧州、郁林10个专区。此后政区几大的变动,一是钦廉(州)专区的划入划出,1951年,代管,1952年划入,1955年划出,1965年重新划入;二是桂西壮族自治区(州)的设撤,1952年设,1956年改区为州,1958年撤销;三是撤销广西省设置广西僮族自治区。1957年7月,全国人大一届四次会议决定撤销广西省设立广西僮族自治区。1958年,挂牌成立。1965年10月12日,根据国务院总理周恩来的提议,并征得壮族人民的同意,由国务院正式批准,“僮族”改为“壮族”字,广西僮族自治区更名为广西壮族自治区。此后广西二级政区及准政区建制分为3个阶段,第一阶段为1971年以前,主要为自治区辖市和专区建制,其间专区有部分调整,1971年辖4市8专区;第二阶段从1971年起至2002年,为自治区辖市和地区建制,自治区辖市从4个增至14个,地区从8个至全部撤并;第三阶段为2002年以后,作为准政区的地区全部退出历史舞台,全自治区分为14个地级市。2014年底,全区有14个设区市,111个县、市、区(其中:7个县级市,55个县,12个自治县,36个市辖区),1123个乡镇(其中:773个镇,291个乡,59个民族乡),120个街道。截至2023年底,全区有14个设区市,111个县、市、区(其中:10个县级市,48个县,12个自治县,41个市辖区),1118个乡镇(其中:806个镇,253个乡,59个民族乡),138个街道。

热门文章

石亭镇

红彦镇

黄田镇

江州区

凤凰城街道

连山壮族瑶族自治县